Предметы быта

О высокой культуре резьбы по дереву в XIX веке свидетельствуют многие предметы крестьянского быта. В их число входят

и узорные резные доски-формы для пряников. Делали их в России издавна.

|

Пряничная доска. XIX век

|

Материалом для изготовления пряничных досок служили липа и береза — мягкие породы, хорошо поддающиеся резьбе. С пряниками

связывались многие старинные поверья и обычаи. Без них не проходило раньше ни одно событие — ни веселое, ни печальное. По

народному поверью считалось, что пряники имели и целебные свойства.

|

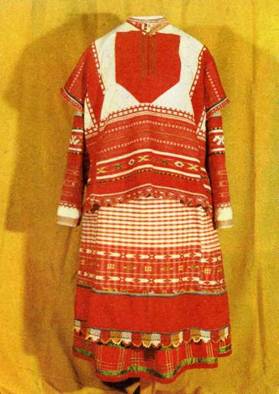

Женский костюм. Воронежская губерния. XIX век

|

Массивностью, четкостью форм и большими размерами отличались доски, предназначенные для выпечки пряников для праздничного

стола. Пряники с изображениями двуглавого орла предназначались для почетных гостей. Такие изображения

на праздничных пряниках известны уже в XVII веке. Гербовые пряничные доски отличались исключительно высоким мастерством

исполнения. Многие детали резьбы этих досок говорят о большом профессиональном навыке резчиков.

На пряничных досках встречались пометки года изготовления и интересные надписи. На одной доске по краю написано: «Сей

пряник на одном меду кого люблю того дарю». Такой пряник ставили на свадебный стол перед молодыми. Есть форма для пряника,

которым заканчивалось свадебное торжество. Резьба доски в целом выглядит как красивый ковровый узор, состоящий из 69 квадратов,

в которых вписаны изображения цветов, листьев, различных фигурок. Коврижку резали на 69 частей и обносили гостей. Маленький

пряник был извещением об окончании праздника. Поэтому он назывался «разгонный» или «разгоня».

|

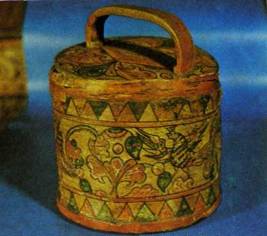

Бурак. Северная Двина. XIX в.

|

На другой день после свадьбы молодожены шли в дом к родителям молодой с пряником, на него там клали подарки

и деньги. Свадебные пряники пекли по заказу и для них старались выбрать нарядный узор.

Часто на досках можно было встретить названия городов, где печатались пряники: «Вологда», «Москва», «Тверь», «Тула»,

«Городец». Такая пряничная доска с буквами «вяз» (Вязьма) тоже есть в музее.

Народные мастера в XIX веке достигли большого искусства в изготовлении деревянной долбленой посуды — величавой

формы скобкарей, ендов, крупных ковшей, ковшичков-наливок. Особенно примечателен большой козьмодемьянский ковш ладьевидной

формы с надписью по венцу в виде широкой каймы: «Сей ковшь Чебоксарского уезда деревни Минина Михаила Лександрова Маслова

приданный а для дочери Анны Михайловны». Козьмодемьянские маленькие ковши-наливки, которыми гости черпали пиво или мед

из большого ковша, украшали еще пышнее. Они имели высокие прорезные ручки, увенчанные стилизованными фигурками коньков,

птиц.

Исключительно красивы тверские ковши — крутобокие, украшенные архаической резьбой. Тверской ковш напоминает ладью с конскими

головами и солнечной розеткой на груди.

|

Набируха. Северная Двина. XIX в.

|

Эта форма, сочетающая в себе, по существу, четыре образа (солнца, коня, утицы и ладьи),

очень древняя и связана с языческой легендой о пути солнца — днем по небесному своду, а ночью — по океану.

|

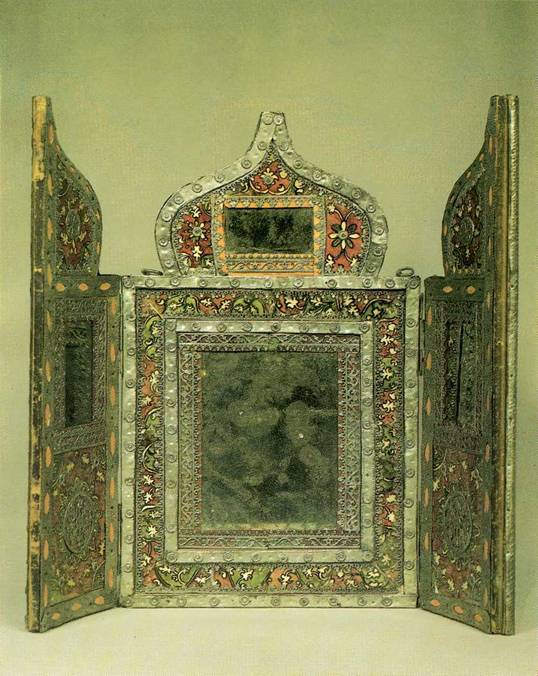

Зеркало. XVII век

|

Не уступают по красоте тверским ковшам северодвинские скобкари — большие сосуды в виде плывущей птицы. Они предназначались

для домашнего пива и меда. Такой ковш обносили вокруг стола, он медленно оплывал пирующих, а водруженный на столе, торжественно

возвышался среди остальной посуды.

|

Оплечье фелони. XVIII в.

|

|

Женский костюм. Рязанская область. Конец XIX в.

|

Важную роль в крестьянском быту играла солоница. В Ярославской области ее резали в форме кресла, грани

покрывали пышным геометрическим орнаментом, исполненным техникой трехгранно-выемчатой резьбы. На Севере солоницу делали

в виде утицы; иногда спинка была съемной и служила крышкой. Издавна солоница-утица украшала свадебный стол, так как ее считали

символом семейного благополучия. Солоницу ставили посредине стола, делали массивной и устойчивой, чтобы не рассыпать соли.

В отделе имеются и такие бытовые произведения крестьянского искусства, как швейки, рубеля, трепала, донца, украшенные

чаще всего трехгранно-выемчатой резьбой, которая подчеркивала характерные особенности формы предмета. Основные элементы

орнаментации этих вещей — конек, утица, резные розетки — исполнены с большой находчивостью и художественной выразительностью.

Заслуживает внимания валек с рельефной резьбой 1786 года, выполненный мастером Максимом Шапошниковым. В средней части

композиции изображены в венцах жених и невеста, взявшиеся за руки.

|